Janvier : recherche sur l’histoire d’une commune

En milieu rural, les bulletins paroissiaux étaient certainement les seuls périodiques lus par la population. Ces publications ne sont pas seulement consacrées à la diffusion des idées religieuses et de la morale chrétienne ou à l’information des événements de la vie paroissiale (baptêmes, communions, mariages, décès, ordinations, pèlerinages...). Ils traitent aussi, sous forme de chroniques, de sujets variés comme l'agriculture, la construction ou la rénovation des édifices, les fêtes, les horaires des trains ou encore les événements climatiques, sportifs et associatifs. Sans oublier les années de guerre, où l'on informe la population sur la situation des soldats de la paroisse et où l'on donne parfois les circonstances détaillées de leur décès. Ils constituent une source précieuse qui pourra utilement compléter des recherches historiques et généalogiques.

Aux Archives départementales des Côtes-d’Armor, les bulletins sont cotés dans la série « journaux ou périodiques » selon leur format (hauteur) : AP < 25 cm, BP < 30 cm et CP > 30 cm. Aujourd’hui, ces documents continuent d’être collectés, au format papier ou numérique.

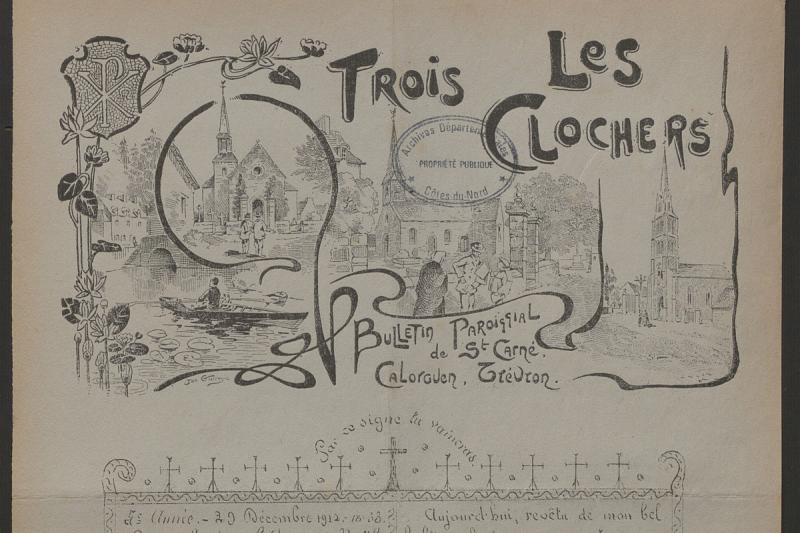

Le bulletin paroissial Les trois clochers se compose d’une page recto verso annonçant la nouvelle année. Il est imprimé ou ronéotypé toutes les semaines et semble être gratuit. A compter de l’année 1912, une vignette apparaît sur la page de titre présentant les trois églises illustrant le titre du bulletin. Au centre, on aperçoit un jeune garçon proposant un journal (certainement le bulletin) à un homme, à gauche deux hommes semblent lire le bulletin.

Ce dernier exemplaire de l’année 1912 se veut convivial. L’originalité du texte vient du fait que le bulletin est personnifié et se présente lui-même aux lecteurs comme ayant 5 ans. « Je suis donc le petit facteur des Trois-Clochers, toujours gai, toujours content, toujours bien reçu.

Aujourd’hui, revêtu de mon bel habit neuf, je vous apporte mes vœux de bonne année.»

Nous profitons de ce document du mois pour vous souhaiter également une belle et heureuse année 2023.

Sources complémentaires :

> Archives diocésaines

Maisons Saint-Yves

archives@diocese22.fr

Maison Saint-Yves

Février : recherche sur le parcours militaire d’un individu

De nombreuses sources administratives permettent de reconstituer le parcours militaire d’un individu, tant pour la Première que pour la Seconde Guerre mondiale (registres matricules, listes de prisonniers, dossiers de demande de carte de combattant, etc.). Parfois, des fonds privés viennent documenter de façon exceptionnelle le parcours d’un soldat, comme ici celui de Léopold de Bellaing.

Le fonds de Bellaing a été donné aux Archives départementales des Côtes-d’Armor le 22 février 2010 par Monsieur Bruno Moreau de Bellaing, petit-fils de Léopold de Bellaing. Conservé sous la cote 174 J, ce fonds est constitué de documents personnels de Léopold de Bellaing (lettres, cartes postales...) remontant pour l’essentiel à la Première Guerre mondiale. Jacques Léopold Marie Joseph Moreau de Bellaing est né le 12 mars 1875 à Vendôme (Loir-et-Cher). Engagé volontaire en 1893, il est lieutenant de réserve au 24e régiment de dragons lorsque la guerre éclate en 1914. Nommé capitaine de réserve à titre temporaire en 1915, puis à titre définitif en 1916, il est détaché au 73e régiment d’infanterie territoriale. Domicilié à Guingamp, il était marié à Marie Charlotte Anna Hingant de Saint-Maur.

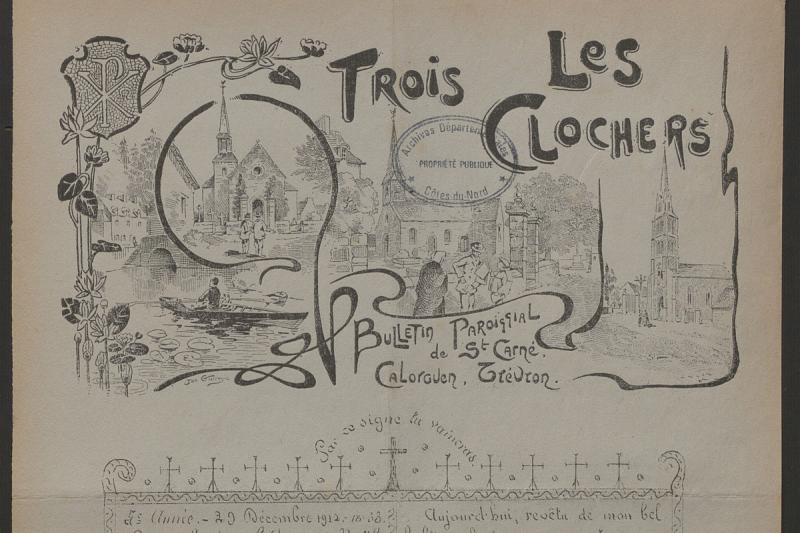

Le journal de marche de Léopold Moreau de Bellaing, composé de deux volumes soit un total de 385 pages, se présente sous forme manuscrite accompagnée de photographies.

Ce document nous dresse le récit chronologique du parcours militaire de Léopold de Bellaing durant la Première Guerre mondiale. Dans une préface écrite en juillet 1923, on apprend que le document a été remis au propre par l’auteur en regroupant des notes écrites au jour le jour. Le document est paginé, des annotations sont indiquées en rouge dans les marges et une table des matières existe à la fin du second volume. De plus, toutes les photographies sont légendées. Sur l’une d’entre elles apparaît son chien, Schrapnell, à qui il consacre un paragraphe dans le premier volume (pages 218-220) : « cet animal fort intelligent appartenant à la race des chiens de berger mais avait cependant une origine bien difficile à déterminer. »

Ce journal de marche offre au lecteur un aperçu de la vie quotidienne d’un militaire pendant la Grande Guerre.

Sources complémentaires :

Archives départementales des Côtes-d’Armor

- Série J : Archives d’origine privée.

- Série R : Affaires militaires, organismes de temps de guerre.

- Série W : Versements de l’office départemental des anciens combattants (1008 W, 1057 W, 1118 W, 1591 W).

- Journal de l’exposition Les Côtes-du-Nord dans la Grande Guerre, 1914-1918, fonds et collecte

- Journal de l’exposition Les Costarmoricains pendant la Deuxième Guerre mondiale

- Aide à la recherche sur la Seconde Guerre mondiale

Autres ressources :

- Centre généalogique des Côtes-d’Armor

- Portail Grand mémorial relatif aux parcours militaire des Poilus

- Portail culturel du ministère des armées Mémoire des hommes

- MémorialGenWeb

Mars : recherche sur l’origine d’une propriété foncière

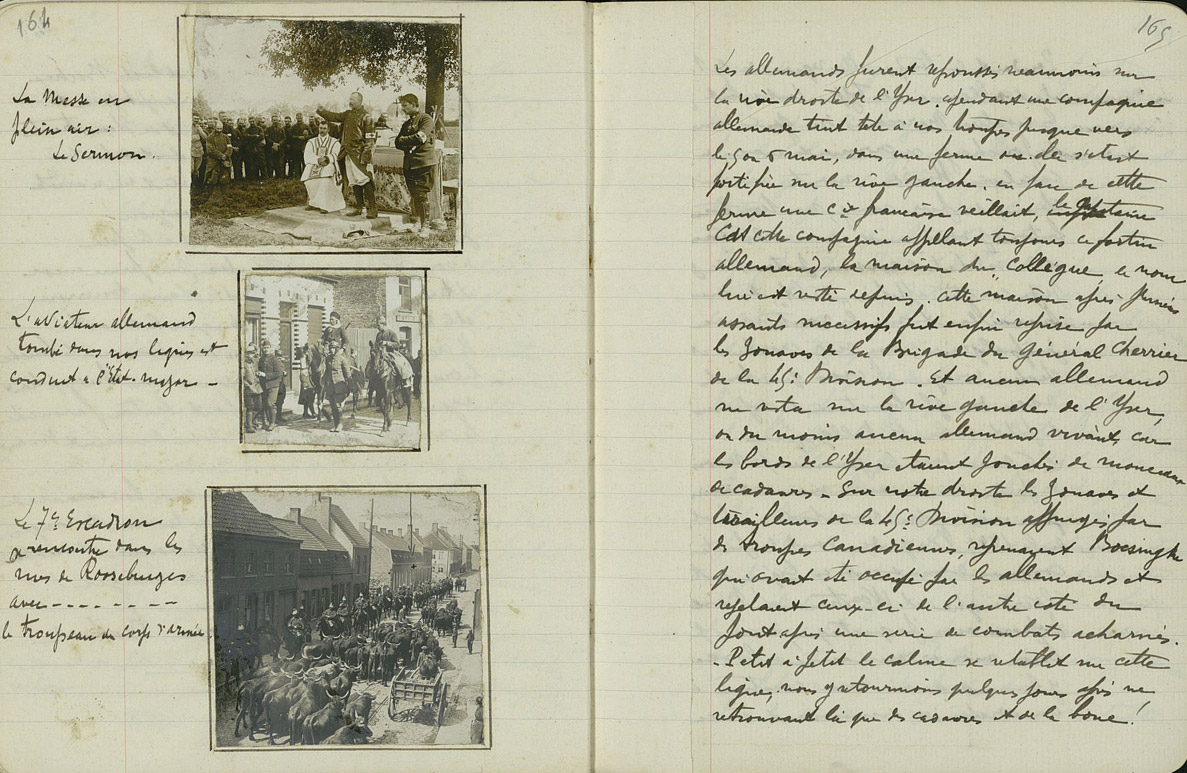

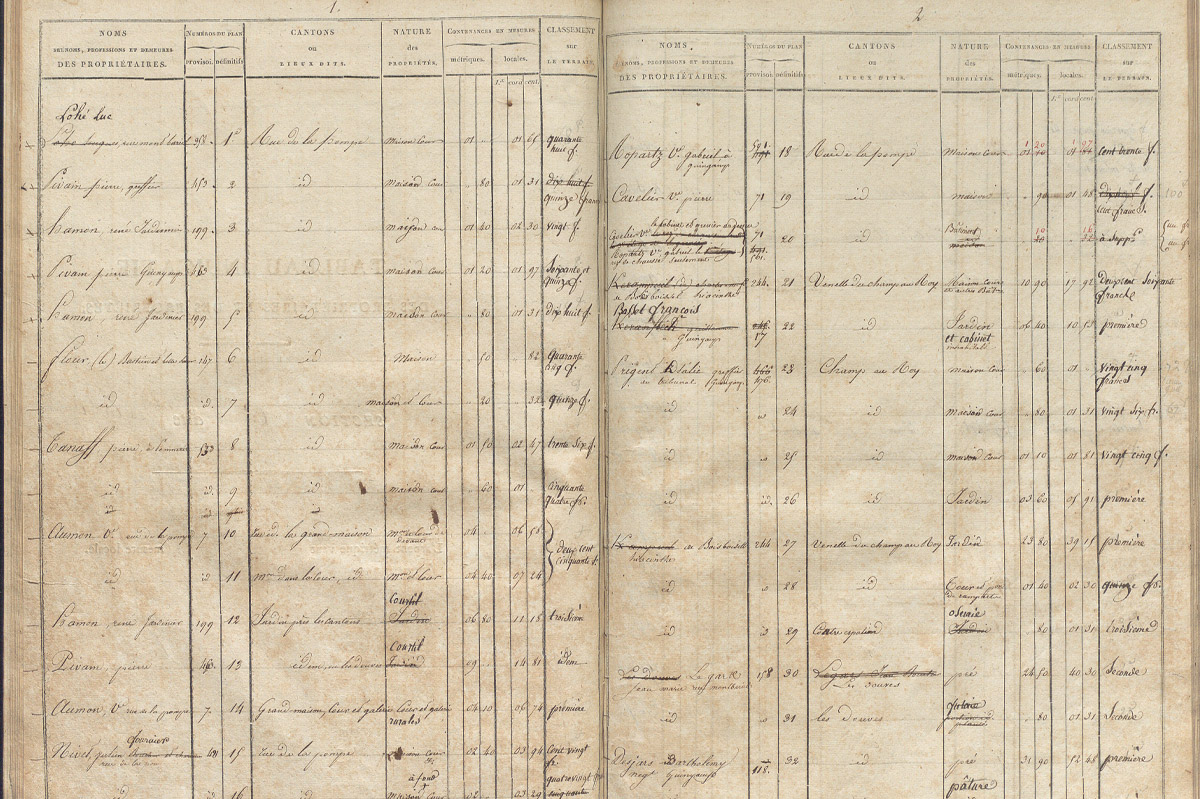

La documentation cadastrale offre la possibilité de retrouver les noms des propriétaires successifs d’une parcelle à partir du début du XIXe siècle. Pour ce faire, la consultation en ligne des plans numérisés du cadastre ancien s’accompagne de l’étude, en salle de lecture, des registres (états de section et matrices). Ces documents sont conservés dans la sous-série 3 P. (Consulter les plans cadastraux numérisés)

On désigne du nom de cadastre à la fois l'ensemble des documents cadastraux produits pour établir l'assiette de l'impôt foncier (ou cadastre proprement dit) et le service administratif du cadastre, chargé des différentes opérations cadastrales (source : Encyclopaedia Universalis).

Déjà développé sous forme de plans géométriques dans l’Antiquité, le cadastre ne réapparaît qu'à partir du XIIe siècle (dans le nord de la France) afin d’établir des bases pour la répartition des impôts directs comme la taille, l’imposition proportionnelle au patrimoine mobilier et immobilier.

Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, lorsqu'un grand seigneur souhaite connaître l'étendue et les revenus de ses terres, les limites et les droits de ses fiefs, il proclame une réformation de son domaine. L'administration seigneuriale compare alors les anciens aveux – ou « mynus » en Bretagne – aux nouveaux aveux produits par les vassaux, les met à jour, les recopie et les consigne dans des registres désignés sous le terme de « terriers ». Commencée au XVIe siècle, la réformation du duché de Penthièvre reprend en 1777, date à laquelle est dressé « un plan d'arrangement pour les archives du duché ». En 1783, débute une nouvelle campagne afin que les hommages et aveux soient rendus à la seigneurie de Lamballe, partie du duché par laquelle doit commencer la réformation. Les documents qui en résultent constituent pour notre territoire une sorte de préfiguration au cadastre par masse de culture qui sera instauré par Napoléon en 1802.

Dates clés :

1802 : l'arrêté des consuls du 12 brumaire an XI (3 novembre 1802) décide de créer par commune « un cadastre général par masse de culture » (dans le département des Côtes-du-Nord : une quarantaine de communes furent concernées par ces opérations entre l'an XI et environ 1807). Ce cadastre doit permettre, à partir d'un plan levé au 1/5 000, de réunir tous les terrains portant des récoltes identiques par masse de culture, sans prendre en compte les propriétaires. Rapidement, ce principe d'une distinction des terrains d'après la nature de leurs cultures est abandonné au profit d'une distinction fondée sur la délimitation parcellaire et le propriétaire.

1807 : la loi de finances du 15 septembre 1807 institue le cadastre parcellaire dit napoléonien, s'appuyant sur une campagne d'arpentage systématique. Mais les travaux sont longs et coûteux.

1821 : la loi de finances du 31 juillet 1821 relance la confection du cadastre en simplifiant les opérations cadastrales, les communes et les départements devenant maîtres d'œuvre en matière de levé cadastral. Les travaux reprennent à un rythme plus rapide pour s'achever vers 1850 dans tout le département. On notera qu'en vertu des textes réglementaires, certaines communes des Côtes-d'Armor disposent de 2 atlas cadastraux de dates différentes, dits de la première et de la deuxième époque (exemple : 1811 et 1846 pour la commune d'Erquy).

1930 : rapidement, le cadastre napoléonien présente un défaut majeur, l'immuabilité du plan. Est alors posée, dès le milieu du XIXe siècle, la question de sa mise à jour. Pour pallier cet inconvénient, la loi du 16 avril 1930, en application des travaux de la commission extra-parlementaire du cadastre (1891-1905), ordonne la rénovation générale du cadastre. En réalité, la rénovation recouvre selon les époques et les textes officiels trois modes différents qui se reconnaissent par les mentions portées sur les feuilles des plans concernés ou par l'identification des sections : la simple mise à jour, le renouvellement (confection d'un nouveau plan sans délimitation des propriétés) et la réfection (confection d'un nouveau plan mais cette fois avec délimitation des propriétés). Dans le département, la rénovation générale entreprise dès l'année 1932 se termine en 1975.

1955 : les décrets du 4 janvier et du 30 avril 1955 sur la réforme de la publicité foncière complètent la loi de 1930, en rendant obligatoire pour le conservateur des Hypothèques la tenue du fichier immobilier par rapport au cadastre rénové.

1974 : la loi du 18 juillet 1974 institue le remaniement du cadastre. Il s'agit d'une nouvelle rénovation ponctuelle, exécutée chaque fois que le plan n'est plus adapté à l'évolution du tissu parcellaire.

Le plan présenté ici nous offre une vue du centre ville de Guingamp en 1822. Le cartouche, la rose des vents et les couleurs (rouge pour les bâtiments civils, bleus pour les édifices religieux... ) sont d’autant d’éléments pour aider l’usager dans ses recherches administratives ou historiques. Pour prolonger l’étude, il convient de consulter deux types de documents. Tout d’abord les registres des états de section qui dressent la liste des parcelles par commune avec l’indication pour chacune d’elle de leurs propriétaires. Puis les matrices cadastrales qui présentent l’état des biens immobiliers de chaque propriétaire.

Sources complémentaires :

Archives départementales des Côtes-d’Armor

- Sous-série 4 Q : Hypothèques.

- Délimitons notre territoire : un dossier pédagogique sur le cadastre napoléonien (2008)

Autres ressources

- Le portail national de la connaissance du territoire

- https://cadastre.gouv.fr

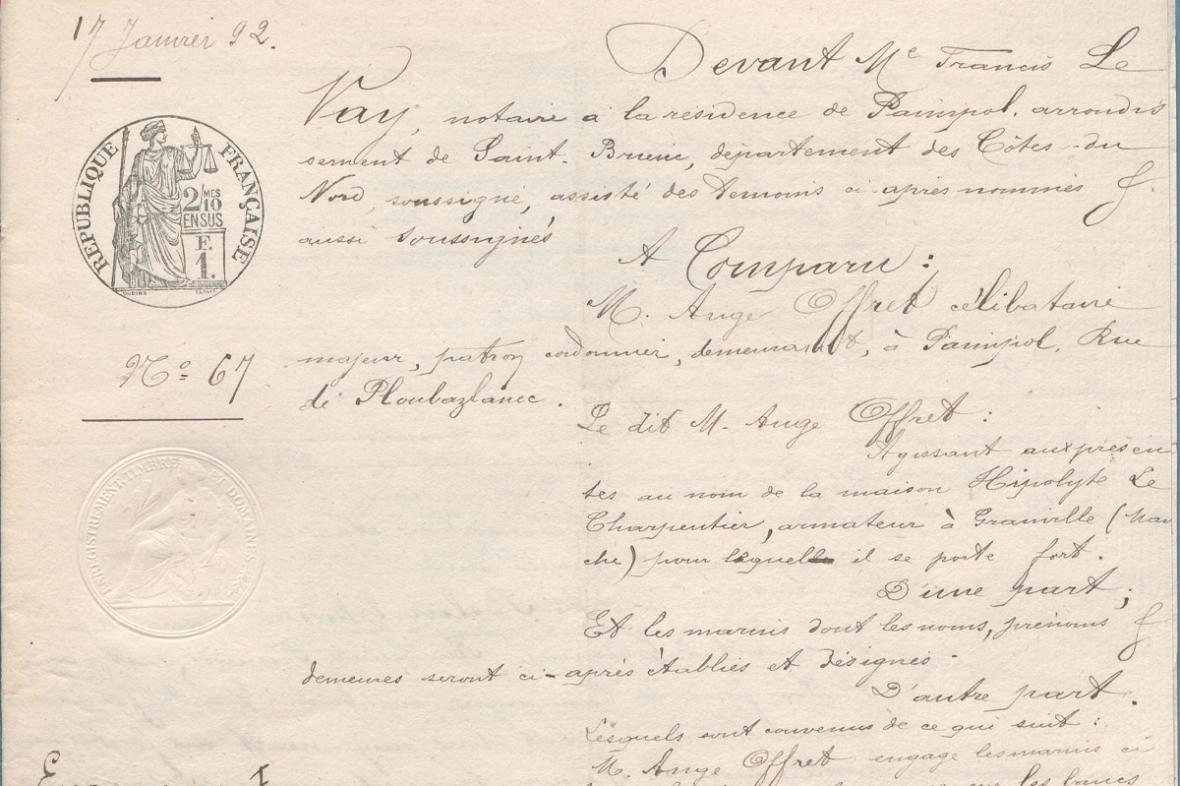

Avril : recherche dans les archives notariales

L'abondance et la diversité des actes notariés cotés en sous-série 3 E en font, en de multiples domaines, une mine d'informations essentielles. Les archives notariales constituent évidemment une source de première importance pour le chercheur soucieux de reconstituer l'histoire d'un ancêtre, d'une famille ou d'une propriété. Mais elles se prêtent en fait à pratiquement tout type d'étude ou d'enquête : en histoire de l'art, en histoire économique et sociale, en histoire du commerce et de l'industrie.

De plus, leur ancienneté et leur volume important ne sont pas véritablement des obstacles à leur consultation puisque l'historien dispose, en principe, de nombreux outils de recherche pour s’orienter : les propres répertoires chronologiques tenus par les notaires, mais aussi des sources annexes comme les registres rédigés par l’administration fiscale (Enregistrement et Hypothèques). La sous-série 3 E (28 625 articles) se compose des minutes et des répertoires des notaires ayant exercé sur le territoire. Des versements réguliers sont réalisés par les études, au terme d'une durée minimale de 75 ans. Chaque fonds est classé chronologiquement. À partir de la Révolution française, les répertoires sont tenus en double exemplaire et sont versés par les tribunaux (sous-série 8 U). Une partie de ces répertoires a été numérisée et est accessible sur notre site internet. La consultation des minutes nécessite par contre la venue dans notre salle de lecture.

En Côtes-d'Armor, les fonds provenant des études des communes littorales (dont la collecte a été privilégiée dans les années 1990) contiennent des pièces intéressant l'histoire des hommes et de la mer, notamment des rôles d'engagement de marins pour la guerre de course, pour la pêche hauturière à Terre-Neuve ou en Islande. Les fonds des études du Centre Bretagne, comprenant en particulier les communes de Quintin, Moncontour, Loudéac et Uzel, renseignent sur l'histoire de l'industrie et du commerce des toiles de Bretagne.

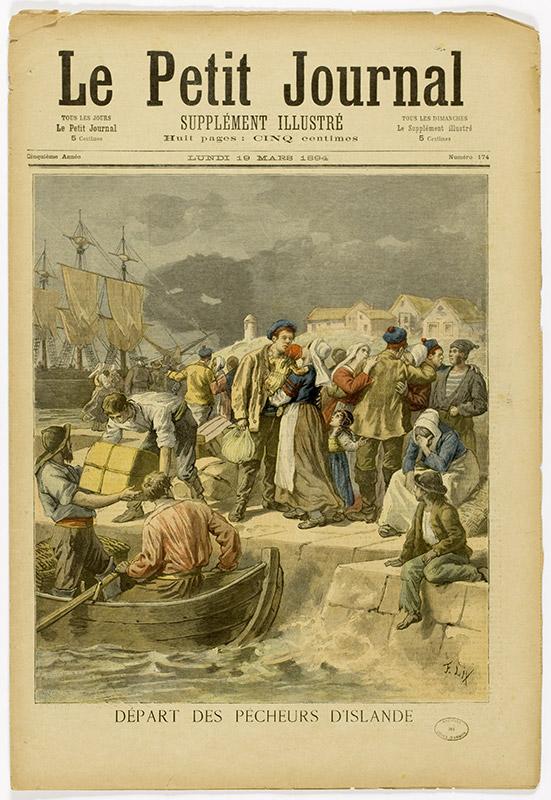

Le contrat d’embauche présenté ici date du 17 janvier 1892. En présence de Maître Vay, notaire à Paimpol assisté de témoins, comparaissent Ange Offret, cordonnier à Paimpol (agissant au nom de la maison Hipolyte Le Charpentier, armateur à Granville) et des marins-pêcheurs. Ce document nous informe sur les conditions d’embauche et de travail difficiles de la pêche à la morue. Le second document, issu du fonds Cazeils (186 J), illustre le départ des pêcheurs d’Islande. Ceci met en évidence la complémentarité des archives d’origine publique et celles d’origine privée.

|

Sources à consulter aux Archives départementales des Côtes-d’Armor: > Pour plus d’informations sur les notaires et les archives notariales |

Mai : recherche sur les conflits sociaux

Les archives administratives et policières, les archives militantes (syndicats), la presse représentent autant de sources permettant de documenter l’étude de la vie économique et des conflits sociaux qui ont marqué l’histoire du département, à l’image de la grève du Joint Français à Saint-Brieuc en mai 1972.

Le Joint Français, filiale de la Compagnie Générale d’Électricité (CGE), fait parti des sites industriels emblématiques du département des Côtes-d’Armor. Installée depuis 1950 à Bezons dans le Val d’Oise, la société implante une nouvelle usine à Saint-Brieuc en 1962 dans la zone industrielle en bordure de la RN 12. Cette création s’inscrit dans le mouvement de décentralisation industrielle encouragé à l’époque par le gouvernement. Au 1er janvier 1966, les ateliers en service occupent 400 personnes, la surface couverte au sol atteint 10 000 m² et celle du plancher 12 000 m².

En 1972, un important mouvement de grève éclate. Le souvenir de cette période est encore très vif dans la mémoire des contemporains et l’évènement marque la vie industrielle et sociale du département. L’étude de ce conflit social peut être menée aux Archives départementales en consultant principalement deux fonds privés.

-

Le fonds d’archives de la section départementale du PSU (coté 146 J). Concernant les années 1957 à 1997, il a été déposé aux Archives départementales en 1998 par Jacques Galaup, l’un des responsables locaux du mouvement « Alternative Rouge Et Verte » (AREV). D’une typologie très variée, les documents composant le fonds abordent tout aussi bien le sujet des élections locales que le sujet des grandes luttes qui ont marqué l’actualité départementale des années 1970.

-

Le fonds de la CFDT (coté 158 J) concerne l'administration de l'union départementale, ses réunions, ses cadres et ses ressources par le biais des listes d'adhérents ainsi que sa comptabilité entre les années 1932 et 2002. Ce fonds se compose non seulement de documents sur les élections et de dossiers individuels d'employés défendus aux Prud'hommes (1960-2001), mais aussi sur les actions revendicatives ou ponctuelles comme les mouvements de solidarité en faveur des ouvriers grévistes lors de différents conflits sociaux entre 1972 et 1990. On trouve également les actes fondateurs de quelques unions locales ainsi que l'enquête de 1947-1948 sur l'identité et l'ancienneté des syndicats affiliés.

Ainsi l’ensemble de ces fonds privés offre un regard très enrichissant et complémentaire des archives publiques (fonds de la Préfecture avec notamment les dossiers des Renseignements généraux en série W) et de la presse (série JP) sur l’étude des conflits sociaux départementaux. De nombreux documents issus de nos collections ont été prêtés au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc dans le cadre de son exposition Vivre avec le Joint français qui vient de fermer ses portes.

Pour en savoir plus :

-

Le monde du travail dans le département des Côtes-d’Armor (...1906…1936...2006…), service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor, 2006

-

Article sur la grève du Joint français sur Wikipédia Grève du Joint français - Wikipédia (wikipedia.org)

Juin : recherche sur des établissements religieux

Abbayes, monastères et couvents ont eu, par le passé, une importance considérable. Ces établissements religieux, grands propriétaires terriens, ont laissé de nombreuses archives, qui nous renseignent tout autant sur la vie religieuse que sur la vie économique.

Aux Archives départementales, les fonds des établissements religieux sont classés dans les séries G, H et J en fonction de leur provenance.

-

La série G concerne les fonds du clergé séculier c’est-à-dire les archives de l’évêché de Saint-Brieuc (sous-série 1 G), celles de l’évêché de Tréguier (sous-série 2 G) et celles des paroisses (sous-série 20 G) sous l’Ancien Régime.

-

La série H regroupe les fonds d’archives du clergé régulier c’est-à-dire des abbayes, prieurés, couvents et commanderies sous l’Ancien Régime.

-

La série J concerne des archives d’origine privée entrées dans nos collections par voie de don, dépôt ou acquisition. Parmi ces documents figurent notamment des fonds de communautés religieuses que celles-ci ont souhaité nous confier pour en garantir la conservation et l’accessibilité aux chercheurs.

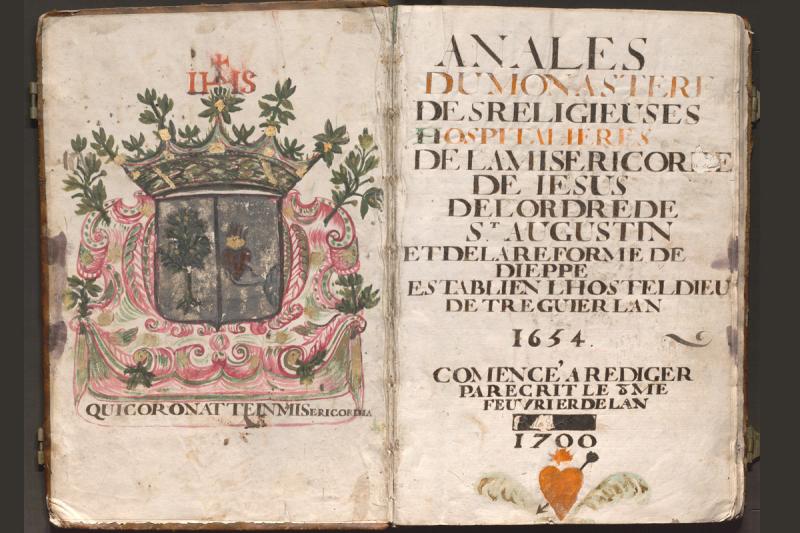

Les archives des Augustines de Guingamp-Ploumagoar et Tréguier et de la société civile immobilière (SCI) de l’Alouette, associée à la gestion du temporel des communautés, offre un exemple de ce type de fonds. Donné aux Archives départementales en 2022, le fonds, coté en 224 J, est actuellement en cours de classement. Il rassemble des types de documents très diversifiés relatifs à la fondation des communautés et touchants à leur histoire entre 1583 et 2012.

Les Augustines de la miséricorde de Jésus vivent selon la règle de saint Augustin. Elles ont pour mission de servir les pauvres et les malades, en témoignant de la tendresse et de la miséricorde du Père auprès de leurs frères et sœurs. D’ailleurs leur devise « qui coronat te in misericordia » (que l’on peut traduire par « qui te couronne de fidélité et de tendresse » ou bien « ta couronne, ton pouvoir, c’est la miséricorde »), s’applique ici par leur engagement comme infirmière dans les hôpitaux de Tréguier et de Guingamp. La communauté de Tréguier a été fondée en 1654 et ferme ses portes en 1995, celle de Guingamp a été constituée en 1676 et a connu plusieurs sièges (Guingamp, Pabu et Ploumagoar). C’est pourquoi, ce don d’archives est issu de l'activité de trois producteurs et a été effectué par la communauté de Guingamp.

Le registre des annales du couvent des Augustines de Tréguier présente ici en première page les armoiries des sœurs Augustines toujours utilisées de nos jours. Les couleurs ont disparu mais voici la description du blason permettant de le reconstituer. :

-

Au champ parti (division en deux parties verticales), au 1er : d’or à l’olivier de sinople (vert) feuillé et fruité du même, au 2e : d’azur (bleu) à une main d’argent mouvante d’une nuée du flanc senestre (gauche) du même, tenant un cœur de gueules (rouge) enflammé d’or.

-

Timbre : une couronne de branches d’olivier à huit fleurons de feuilles et de fruits du même arbre.

-

Cimier : Le monogramme I H S (Jésus, sauveur des hommes) surmonté d’une croix.

-

Soutiens : Deux branches d’olivier enlacées.

-

Devise : « Qui coronat te in misericordia »

Sources complémentaires :

Archives départementales des Côtes-d’Armor

- Série G : Clergé séculier

- Série H : Clergé régulier

- Série J : Archives d'origine privée

Juillet : recherche judiciaire

Cour d’assises, tribunaux d’instance et de grande instance, justice de paix, établissements pénitentiaires... Les archives judiciaires conservées par les Archives départementales regorgent d’informations sur les individus mais aussi sur le fonctionnement de la société et son évolution.

Les archives de la justice

Au fil des siècles, la justice française s'est toujours adaptée aux évolutions de la société. Passant d'une justice d'origine divine rendue ou déléguée par le roi, à une justice d'État rendue au nom du peuple français, la justice est un véritable reflet de notre société (Justice / Portail / La Justice dans l'Histoire)

Aux Archives départementales les fonds de la justice sont classés dans les séries B, L, U, Y et W.

-

La série B rassemble les archives des cours et juridictions d’Ancien Régime supprimées à la suite de la Révolution telles que les juridictions royales de droit commun, les juridictions seigneuriales et les juridictions d’exception et d’attribution.

-

La série U regroupe les fonds d’archives de la période 1800-1940 provenant de la préfecture, des tribunaux criminels et de la cour d’assises, des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux de commerce, des juridictions criminelles spéciales, des officiers publics et ministériels et enfin du conseil de préfecture.

-

La série Y, relative aux établissements pénitentiaires, se compose de fonds versés par la préfecture et par les établissements pénitentiaires.

-

La série W, de 1940 à nos jours, poursuit cette collecte avec les archives des tribunaux d’instance et de grande instance, les maisons d’arrêt, les conseils de prud’homme, le tribunal des affaires de sécurité sociale, les services pénitentiaire d’insertion et de probation ou encore les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

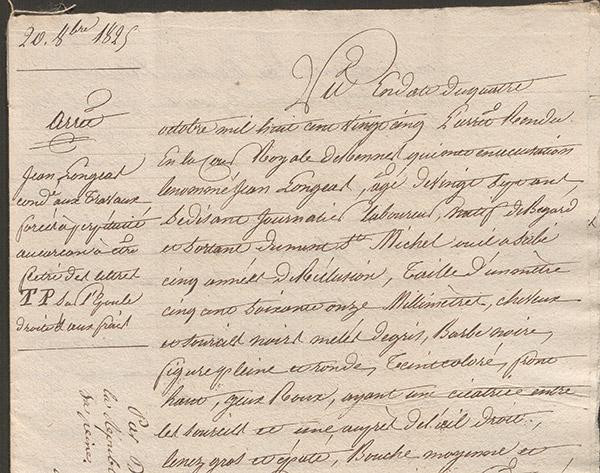

Jean Longeas, condamné pour vol de vache

Cotés en série U, les documents présentés ici offrent un aperçu de la justice pénale dite criminelle du début du XIXe siècle. La sous-série 2 U, notamment, conserve les dossiers de la cour d’assises pour la période entre 1800 et 1940. Il s’agit des dossiers du procureur public composés entre autres de l’inventaire de la procédure, des interrogatoires de l’accusé, des listes des témoins et des jurés, de l’arrêt, etc. Ainsi, dans le cas présent, Jean Longeas est condamné au travaux forcés à perpétuité avec la flétrissure (marque au fer rouge) des lettres « TP » « Travaux à Perpétuité » sur l’épaule droite pour un vol de vache. Parallèlement, dans la sous-série 3 U (archives des tribunaux de première instance) sont conservées les affiches d’extraits des condamnations d’assises où nous retrouvons notre condamné. La lecture de ces documents permet d’étudier l’évolution de la justice quant à la peine requise par rapport au délit commis.

Sources complémentaires :

Archives départementales des Côtes-d’Armor

- Exposition et catalogue « c’est justice ! », Archives départementales des Côtes-d’Armor

- moteur de recherche

- Série J : Archives d'origine privée

- Série M : Sous-série 1 M, Sous-série 4 M, Sous-série 7 M

- Série N : Sous-série 4 N

- Série Q : Sous-série 3 Q

- Série R : Sous-série 2 R

Août : recherche sur le patrimoine historique

Nombreux sont les fonds conservés aux Archives départementales permettant de retracer l’histoire d’un bien patrimonial. Le cadastre (sous-série 3 P), les hypothèques (sous-série 4 Q), l’enregistrement (sous-série 3 Q) et les archives notariales (sous-série 3 E) représentent les principales sources. Toutefois, les archives d’origine privée (série J) peuvent également apporter de nombreux éléments sur l’histoire du patrimoine.

Ainsi, l’érudit Henri Frotier de le Messelière (1876-1965) s’est particulièrement intéressé à la généalogie et au patrimoine bâti du département. Il a réalisé notamment de nombreux croquis de châteaux et d’églises, dont la consultation est toujours utile pour connaître leur état de conservation au début du XXe siècle.

Tout au long de sa vie, Henri Frotier de La Messelière parcourt le département des Côtes-du-Nord (ancien nom des Côtes-d’Armor) à pied ou à vélo pour faire des relevés. Rentré de ses excursions, il reproduit ses dessins en vue d’une impression et de la publication d’un répertoire complet des manoirs et châteaux du département, projet finalement abandonné en raison d’un manque de souscripteurs. L’ensemble de ces dessins et croquis composent une grande partie du fonds coté en 60 J.

Les sous-séries 60 J et 30 Fi ont été constituées grâce aux dons successifs du vicomte et offre un ensemble de documents réunis pour écrire ses ouvrages consacrés aux monuments du département et aux familles de la noblesse. Un don complémentaire de Gérard Frotier de la Messelière, petit-fils de l’érudit a été réalisé en 2022 et est actuellement en cours de classement (cahiers de notes, albums de dessins, cartes postales...). Le fonds 30 Fi regroupe des pièces iconographiques cotées séparément.

La planche présentée ici est issue d’un album de dessin coté 60 J 227. Les articles 60 J 226 à 228 sont de grands registres, composés de planches numérotées en format paysage sur lesquelles le dessinateur a collé des dessins en noir et blanc réalisés sur différents supports : papier classique, papier calque… La plupart des planches s’organise par secteur géographique comme ici le pays du Poudouvre. L’auteur présente généralement une reproduction du cadastre napoléonien permettant de localiser les sites patrimoniaux dessinés. Il insère aussi des armoiries des différentes familles respectant le système de hachures et de points introduit aux XVIIe siècle par les graveurs en imprimerie afin de reconnaître les couleurs sur des reproductions en noir et blanc. D’ailleurs, il est à noter que Henri Frotier de La Messelière était membre de la société française d’héraldique et de la sigillographie. D’une grande fragilité, ces planches ont été numérisées et sont aujourd’hui consultables sur les ordinateurs de la salle de lecture des Archives départementales.

Pour en savoir plus :

- Répertoire numérique détaillé du fonds Frotier de la Messelière (sous-série 60J) - Fonds Frotier de La Messelière

- Le fonds de la bibliothèque des Archives départementales des Côtes-d’Armor : ouvrages publiés par Henri Frotier de la Messelière - Bibliothèque et presse | Archives des Côtes d'Armor

- Promenades avec Henri Frotier de la Messelière, catalogue exposition des Archives départementales des Côtes-d’Armor, 2009

Septembre : recherche sur les activités industrielles

Les activités industrielles dangereuses ou polluantes font l’objet depuis le XIXe siècle d’un suivi administratif régulier. Il s’agit des installations classées pour la protection de l’environnement, appelées plus communément ICPE.

Une ICPE est exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée. Il peut par exemple s'agir d'une usine, d'une installation Seveso, d'une carrière, d'une installation de stockage de déchets, d'un parc éolien terrestre ou encore d'une exploitation agricole.

Elles peuvent avoir des impacts (pollution de l'eau, de l'air, des sols, ...) et présenter des dangers (incendie, explosion, ...) pour l'environnement. Pour ces raisons, elles sont soumises à des réglementations spécifiques.

Il existe quatre régimes de classement des installations :

-

le régime de déclaration (D) s'applique aux installations dont les activités sont les moins polluantes et/ou les moins dangereuses ;

-

le régime de déclaration avec contrôle périodique (DC) s'applique à certaines catégories d’installations relevant du régime de déclaration ;

-

le régime d'enregistrement (E) s'applique aux installations telles que les élevages, les stations-service, les entrepôts de produits combustibles (bois, papier, plastiques, polymères, pneumatiques), les entrepôts frigorifiques ;

-

le régime d'autorisation (A) s'applique aux installations qui présentent de graves risques ou nuisances pour l'environnement.

Aux Archives départementales, les dossiers ICPE sont conservés dans la sous-série 5 M, pour la période moderne et dans la série W pour les années postérieures à 1940, notamment les versements 24 W, 1275 W, 1382 W, 1473 W, 1514 W, 1530 W, 1575 W, 1580 W ou encore 1619 W.

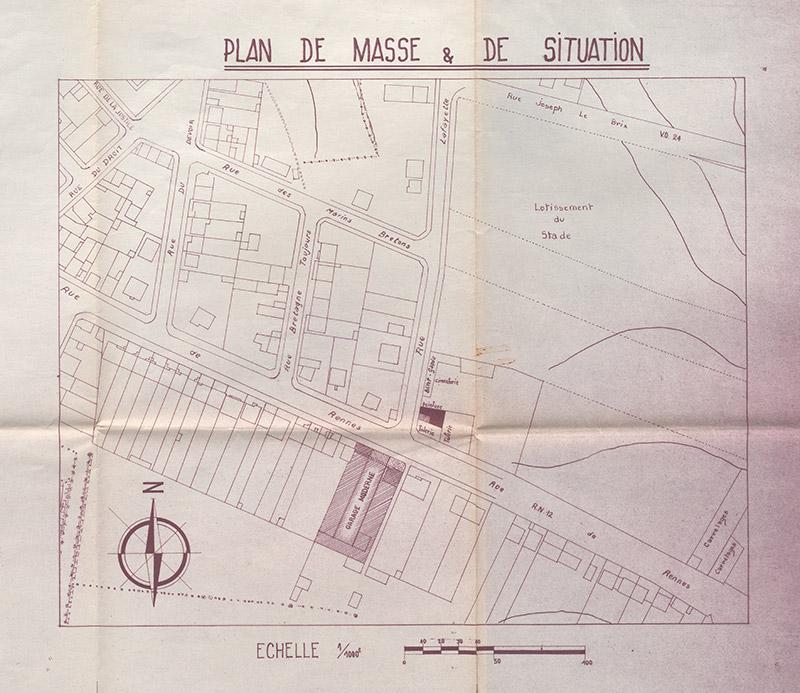

La carte postale présentée ici représente le Garage Moderne sis à Saint-Brieuc et dont le dossier de déclaration est conservé sous la cote 1473 W 19. Celui-ci est composé entre autres de la demande de création d’un établissement dangereux, insalubres ou incommode, du récépissé de déclaration, du plan de masse et situation.

Octobre : recherche sur l’économie

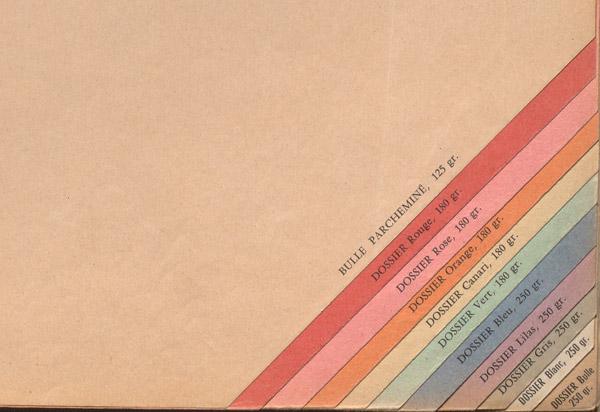

Les Archives départementales conservent plusieurs fonds d’entreprises industrielles ou artisanales. Ceux des papeteries Vallée (Belle-Isle-en-Terre) ont fait l’objet d’un classement en 2022 (fonds 77 J et 24 FI). Ils permettent de connaître l’histoire de cette société, en activité de 1856 à 1965.

En 1856, Jean-François Vallée et ses deux fils, Théodore et Adolphe, fondent à Belle-Isle-en-Terre la Société Vallée, Fils et Compagnie pour produire du papier chiffon et du papier de bois. Après avoir acquis plusieurs terrains situés sur les communes de Belle-Isle-en-Terre et de Plounévez-Moëdec, la famille Vallée fait construire une usine de papeterie sur le site de Locmaria (ou Loc-Maria), ainsi que cinq maisons ouvrières dans la cour de l'usine. L’usine s’est déployée aux abords de la rivière du Léguer, afin de se fournir en eau et en électricité, et à proximité de la forêt de Coat-an-Noz pour l’approvisionnement en bois. Au début du XXe siècle, la papeterie se modernise avec l'électrification des machines et l'installation de l'éclairage électrique. La production de papier est interrompue pendant la Première Guerre mondiale et remplacée par la fabrication de coton blanchi servant à la fabrication de coton-poudre (une substance explosive utilisée dans les munitions). Entre 1920 et 1922, afin de conduire l'électricité vers l'usine, sont construits le barrage hydroélectrique de Kernansquillec sur la rivière du Léguer, situé à 3 km en aval de l'usine, et une ligne haute-tension. En 1925, la société prend le nom de Société anonyme des Papeteries Vallée. Celle-ci connaît son apogée en 1936, avec une production annuelle qui dépasse les 2700 tonnes. Plus de 180 personnes y sont alors employées. Mais la Seconde Guerre mondiale ralentit fortement sa production, avec des difficultés d'approvisionnement en matières premières et en combustibles. La papeterie reprend progressivement son activité à la fin de la guerre. Toutefois, malgré une croissance de la production annuelle, la société peine à faire face à la concurrence croissante et commence à connaître des difficultés financières. En 1961, malgré un accord avec le groupe belge Genval (l’Union des industries papetières) qui rachète 85 % des actions de la société Vallée et devient actionnaire majoritaire, le plan de redressement est un échec et la société des papeteries Vallée est dissoute le 30 juin 1964. L'usine ferme définitivement ses portes le 1er mars 1965.

Les fonds d’archives des papeteries Vallée 77 J et 24 FI (1776-1978) documentent l’histoire de l’usine et de la société de papeterie. Les fonds comportent notamment des documents relatifs à la constitution et à la dissolution de la société, à son administration, aux relations extérieures de la société, au patrimoine, aux finances, à la gestion du personnel de l’usine et à la réglementation du travail, ainsi qu’à l’activité papetière. On notera aussi la présence d’une partie iconographique avec de nombreux clichés de l’usine, des machines et du barrage de Kernansquillec, ainsi que des prises de vues aériennes du site de Loc-Maria et de la vallée du Léguer et des plans des bâtiments et des machines.

Enfin, la collection photographique de Yves Vallée, photographe, fils de Théodore Vallée co-fondateur en 1856, cotée 39 Fi, offre aussi quelques clichés sur l’usine. Ces photographies sont consultables sur le site internet des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

- Un mois, un inventaire : les archives des papeteries Vallée

- Consulter l'inventaire du fonds des papeteries Vallée

- Cartes postales & photographies - collection Yves Vallée, commune de Belle-Isle-en-Terre

Novembre : recherche sur les édifices et œuvres d’art religieux

Reconstituer l’histoire d’une statue, d’un vitrail ou d’une autre œuvre d’art conservée dans une église peut s’avérer complexe. Il convient de croiser les sources : archives des paroisses sous l’Ancien Régime évoquant la commande ou la réparation d’œuvres, inventaires des biens, dessins et photographies.

Le fonds des cartes postales anciennes conservé par les Archives départementales et mis en ligne sur le site internet permet de compléter les études des chercheurs amateurs ou professionnels du patrimoine. Ainsi, sur la carte postale représentant la nef de l’église de Saint-Thélo, il est possible de reconnaître sur le fond de l’édifice le maître-autel en bois peint du XVIIe siècle, les stalles du XVIIIe siècle, la chaire à prêcher sur la partie gauche et plusieurs statues sur le côté droit.

Dans le même ordre idée, les archives paroissiales sont des sources riches d’informations.

Ici, le document produit par le conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Thélo décrit la restauration des autels du chœur de l’église en 1754. Il est ainsi noté qu’il est nécessaire de « faire rafraîchir (sic) les deux retables et lambris de menuiserie (…) tant pour ce qui concerne la couleur que la dorure et les tableaux (...) ».

D’autres fonds d’archives offrent des éléments permettant de reconstituer l’inventaire d’une part mais aussi la manière dont les édifices et objets ont été conservés. C’est le cas des fonds de la série V : Archives ecclésiastiques (1800-1940), de la sous-série 4 T concernant les monuments historiques mais aussi des fonds privés comme par exemple le fonds Henri Frotier de la Messelière (60 J).

Ces fonds d’archives permettent au service du patrimoine du Département d’enrichir les dossiers de recherches et d’assurer ses missions de protection. C’est le cas notamment pour la mission de la Conservation des Antiquités et Objets d'Art (CAOA), assurée par Madame Céline Robert, dépendant du service des Archives départementales des Côtes-d'Armor depuis 2018, dont les principales missions consistent à :

-

Dresser un inventaire des objets classée ou inscrits au titre des Monuments historique (5 324 objets mobiliers à ce jour)

-

Participer au contrôle scientifique et technique

-

Participer à la protection juridique des objets mobiliers

-

Conseiller et accompagner les propriétaires

-

Conseiller pour le montage financier des opérations de conservation-restauration

-

Gérer de la documentation des objets mobiliers

-

Suivre les affaires des objets et volés et faire la prévention des vols

Pour plus d’informations :

- Cartes postales et photographies | Archives des Côtes d'Armor

- Panorama des fonds d'archives | Archives des Côtes d'Armor

- Un département riche de patrimoines | Archives des Côtes d'Armor

- Nos missions | Archives des Côtes d'Armor

Base de données nationales sur le patrimoine : Mérimée et pop.culture.gouv.fr

Contacts

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor

7 rue François Merlet - 22000 Saint-BrieucTel. : 02 96 78 78 77